Récupération et détournements des codes référentiels par l’image photographique chez Sophie Calle

Laurence Perron

Université du Québec à Montréal

L’œuvre de l’artiste plasticienne, photographe, femme de lettres et réalisatrice Sophie Calle est connue du grand public surtout en raison de certains scandales provoqués par ses œuvres, où elle flirte avec la violation de la vie privée. Toutefois, ce n’est pas seulement la vie des autres que Calle expose : dans la plupart de ses projets, elle se met en scène, fait d’elle son propre personnage et explore les limites de la vie privée, de la pudeur et de l’indécence, de la banalité et du scandale. Il n’est donc pas étonnant qu’elle ait souvent recours aux codes du genre biographique et autobiographique dans la constitution de ses œuvres, codes référentiels grâce auxquels elle parvient à brouiller de manière manifeste les frontières entre la réalité et sa représentation. Dans ses projets autoréférentiels, racontés à la première personne du singulier, l’artiste « représente […] toutes les instances narratives impliquées : l’auteur, le narrateur et le personnage […] dans le but d’expérimenter de nouvelles possibilités originales d'auto-représentation »1. Cela incite par ailleurs Anne Ulmeanu à affirmer que le corpus callien appartient au genre de l’autofiction, un type de récit ayant été défini dans les années soixante par Philippe Lejeune comme étant un « [r]écit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité »2.

Cette définition semble en effet bien refléter le travail de Calle, dont le mécanisme repose en grande partie sur la tension créée par l’artiste entre un effet de vraisemblance, qui veut indiquer un rapport de proximité reliant l’œuvre avec le vécu, et la production d’un décalage entre l’énoncé textuel et sa contrepartie visuelle, qui instaure volontairement un soupçon quant à la fiabilité de l’instance narrative. L’exposition Des Histoire vraies, qui a été présentée plusieurs fois entre 1988 et 2003, puis publiée à plusieurs reprises sous forme livresque aux éditions Actes sud3, n’échappe pas à ce discours critique et reste exemplaire de cette esthétique de la tension entre factuel et fictionnel, ce que son titre explicite d’ailleurs bien, autant par l’accolement des mots « histoires » et « vraies » que par l’emploi de l’article indéfini « des », qui indique à la fois la présence d’une pluralité et induit un effet de neutralité ou d’indifférenciation.

L’œuvre de la plasticienne a longuement été commentée en ce sens par les exégètes ; de fait, plusieurs critiques ont fondé leur interprétation de l’œuvre sur cette particularité générique. Au nombre des observations incontournables, on se dispense rarement de souligner que l’image photographique est au centre de la production autobiographique de Calle. Cécile Camart, spécialiste et commissaire de son travail, soutient que « l’artiste utilise le médium photographique comme preuve de l’action effectuée »4. Dans un numéro qu’elle consacre à Calle, Maité Snauwaert atteste quant à elle que Des Histoires vraies « relève surtout fortement du champ plastique et du domaine des relations intermédiatiques, par la présence importante du photographique dans son travail »5. Marie-Claude Gourde, qui consacre à Calle la moitié de sa thèse, dira que Douleur exquise et Des Histoires vraies se construisent « précisément autour de l'apport photographique6 » et soutient que « la photographie [est] le matériel premier de son travail archivistique »7. Convaincue que, « [c]hez Sophie Calle […], la photo donne corps au texte qui vient s’y greffer comme annotation et […] construit le récit par son caractère rhétorique et narratif »8, Gourde questionne « la portée du geste photographique comme représentation de soi et du rapport aux autres »9.

Dans cette logique, les images dépendraient du texte et cela justifierait qu’on les évacue partiellement de l’analyse (ou qu'on ne les considère qu'en regard de la question iconotextuelle), comme si le fait de déterminer le statut occupé par la photographie parvenait à saisir et à expliciter entièrement les effets qu’elle produit sur le spectateur. Ainsi les images elles-mêmes sont souvent délaissées au profit du processus et des motivations qui ont mené à leur création, et ce en dépit des effets de réception qu’elles induisent ou de la place qu’elles occupent dans l’objet-livre. Snauwaert assume ce silence : pour elle, « [l]a signification et [l]a valeur [de la photographie] sont véritablement vectorisées par le récit qui les accompagne et qui peut d’ailleurs être préliminaire »10.

Les références à l’importance de l’image photographique croissent ainsi au même rythme que l’étonnement du chercheur : en effet, il est très curieux de remarquer que l’impressionnant corpus des commentateurs de l’œuvre, en même temps qu’ils insistent avec pertinence sur le statut crucial qu’y occupe la photographie, se dispensent de travailler sur la façon dont les caractéristiques iconiques et plastiques des images participent à fonder le statut référentiel (quant à lui bel et bien ciblé) du texte ou à le renforcer.

L’ambition qui anime cet article est moins fondée sur la possibilité de déterminer en quoi cette œuvre serait autofictionnelle – cette introduction montre qu’un bon nombre de critiques l’ont déjà très bien fait – que sur celle de démontrer comment la rhétorique des images qui y sont contenues participent elle aussi d’un effet d’autofiction dans lequel le soupçon quant à la véracité du récit n’est pas corolaire ou secondaire mais véritablement ontogénétique à l’œuvre photographique. Car, toujours de l’avis d’Ulmeanu, « le lecteur se trouve impliqué dans un processus d'interprétation traître et provocateur où il doit continuellement tenter de différencier les détails factuels et fictifs de l’histoire »11. Mais en ce cas, comment cela se traduit-il pragmatiquement sur le plan visuel ? Quels effets de référentialité peut ont attribuer à ces images, et comment contribuent-elles à la construction d’un propos autobiographique ?

Pour tenter de fournir un début de réponse à cette question, il importe de se pencher plus spécifiquement sur les images paratextuelles qui ont été employées pour présenter l’œuvre callienne. Dans cet esprit, c’est la construction plastique et iconique des six couvertures des rééditions du livre Des Histoires vraies qui sera étudiée. Si les images qui figurent en couverture sont privées de légendes (contrairement aux images intrapaginales), elles jouent en revanche un rôle prépondérant dans la construction d’un horizon d'attente lectoral, notamment en contexte autobiographique, au sein duquel le paratexte est investi d’une valeur référentielle particulière. En effet, l’appareillage paratextuel est souvent une forme de stratégie éditoriale de référentialité au sens où il nous permet de relier la production littéraire à un auteur, de situer celle-ci dans le champ, d’en effectuer le classement générique, d’en comprendre l’historicité, de la lire comme un objet culturel situé, etc. Dès lors, une réception autobiographique (c’est-à-dire une reconnaissance de l’identité entre auteur, narrateur et personnage) dépend fortement de ce dispositif, qui fonde la posture énonciative propre à ce type d’ouvrages. Un texte (auto)biographique ne saurait être reconnu comme tel sans qu'un rapport dialectique s’engage entre lui et le réel dans lequel il s’ancre et auquel il réfère, même très librement.

Pour produire un effet de référentialité, Calle use donc des possibilités que lui fournit le paratexte mais emploie aussi à son compte les potentialités de l’indexicalité du signe, reconnue depuis les années 1980 par les théories sémiotiques (citons entres autres Rosalind Krauss, Philippe Dubois, Roland Barthes) de l’image photographique. Nicolas Fève insiste sur l’idée que Des Histoires vraies n’est pas « une autobiographie à côté de laquelle on trouverait des illustrations éparpillées [mais] une biographie où la photographie relève […] d’une logique de l’index au départ du projet autobiographique »12. Bien que l’image callienne, comme toute production photographique, soit bel et bien indexicale (au sens peircien du terme), il n’empêche que son esthétique contribue également à rappeler cet état de fait pragmatique pour en réemployer les effets sous la forme de véritable tactique rhétorique. Ce sont ces effets qui seront scrutés ici principalement dans leurs manifestations paratextuelles. Enfin, il faudra, en dernier lieu, déborder un instant de Des Histoires vraies pour montrer comment, dans Gotham Handbook, Sophie Calle et Paul Auster usent d’une « référentialité au carré » en créant une contamination du réel par la fiction que l'on peut concevoir comme un écho à la « corruption » de l’œuvre par le réel ayant habituellement cours dans les travaux de l’artiste visuelle.

Albums et tribunaux : l’index photographique

Des Histoires vraies se présente sous la forme de 36 petites histoires, des vignettes ou des micro-nouvelles qui tournent chacune autour d'un événement, tantôt anodin, tantôt traumatisant : à une photo descriptive succède un court texte qui situe cette photo, en aiguille la lecture. Mon objectif sera donc de démontrer, en analysant la rhétorique spécifique à chacune de ces images, de quelle façon elles permettent à la fois (il faut insister sur cette simultanéité) de construire un effet autobiographique et de le mettre en échec.

L’une des stratégies principales de Calle est de jouer « avec le prestige référentiel du médium photographique »13. En effet, elle se sert du caractère indiciel du processus de production de l’image pour produire, par transposition, un effet de vérité qui relève pour sa part de la réception autobiographique. Il est indéniable que l’aspect documentaire d’une photo, l’attestation d’un réel et de sa captation qu’elle propose (en apparence) entrent forcément en jeu dans le processus de réception de ses œuvres. À première vue, l’usage de la photographie dans les projets de Calle aurait pour fonction d’agir en tant que preuve qui viendrait marquer la véridicité de l’histoire racontée par écrit, il agirait comme une attestation du récit littéraire. Ces photographies semblent dire « voyez, cela s’est bel et bien produit, puisqu’en voici l’image », répéter le célèbre ça a été barthésien. Cette stratégie n’est évidemment pas propre à Calle, puisque l’usage référentiel de la photographie comme « trace d’une réalité » a donné l’occasion à plusieurs créateurs de jouer sur la notion de crédibilité ou de crédulité dans leur pratique. La tradition photographique elle-même, qu’elle soit plastique ou probatoire, est entachée de ce rapport testimonial.

Dans l’anthologie qu’il dirige et qui porte sur cette question, Vincent Lavoie affirme que les photographies, en même temps qu’elles sont souvent source de méfiance, ont longtemps été « de puissants vecteurs de vérité »14. Cette reconnaissance du matériel photographique comme preuve visuelle, on la doit entres autres à la tradition juridique qui a cours depuis les années 1870 et qui prend racine dans l’émergence de la science criminalistique. C’est à cette époque qu’on invente entre autres le fameux mug shot, instauré par l’anglais Allan Pinkerton, et que les travaux d’Alphonse Bertillon sur l’anthropométrie sont mis à profit. Cette fonction d’identification (par conséquent éminemment référentielle, puisque le rôle de l’image est, dans ces circonstances, uniquement auxiliaire) trouve son comble avec les photos et les vidéos utilisées lors du procès de Nuremberg pour condamner les dirigeants nazis, en 1946, où elle atteint le véritable statut de preuve alors qu’elle fait son entrée emblématique dans les tribunaux. Pourtant, l’usage médiatique contemporain de la photographie et les moyens techniques de trucage et de contrefaçon, devenus sophistiqués et accessibles, la plongent à nouveau dans un régime ambigu entre l’authenticité et la suspicion. En d’autres termes, ces nouvelles possibilité techniques rendent évidentes la subjectivité comme condition inhérente à la production d’un objet photographique.

Sophie Calle n’ignore rien de cette tradition et la réemploie à son compte pour en faire une stratégie d'écriture : le procédé d’identification civile devient, dans les images qu’elle donne à voir, un procédé d’identification autofictionnel. En refusant de se tourner du côté d'une certaine complexité plastique, par exemple, on comprend que Calle cherche à reconduire une lecture référentielle, à mettre à profit cet imaginaire de l’image produite à des fins probatoires dans la constitution de son discours autobiographique.

La plupart des images du livre de Calle, par leur esthétique, répondent également aux codes de la photographie amatrice, ce qui renforce leur crédibilité potentielle en tant que témoignage (notamment par un effet de parenté avec l’album de famille). La référentialité de ces images n’est pas fondée uniquement sur leur statut photographique indiciel, même s’il participe à son renforcement : ce sont aussi les techniques de représentation (qui viennent rappeler à notre mémoire les conditions de production) utilisées par Calle qui génèrent cette impression d'authenticité rappelant l’archive familiale, voire une certaine tradition de l’image documentaire. « Une photo trop ‘artistique’, trop léchée, [nous dit Marie-Claude Gourde,] viendrait en quelque sorte jeter le doute sur le ‘vrai’ […]. L’effet d’amateurisme ajoute de la crédibilité à l’effet de réalité mis en place par l’aspect archivistique de l’œuvre »15. Ce n’est donc pas seulement le médium employé, mais aussi l’esthétique choisie qui participent à la production d’un certain « ethos » de l’image comme preuve.

Parce que sa pratique est photographique, Calle s’inscrit de prime abord dans une tradition particulière, qui engage un imaginaire de la preuve par l’image. Il faut tenir à ce détail qui n’en est pas un et insister sur la différence entre l’image comme preuve et l’imaginaire de la preuve par l’image. Une condition de possibilité essentielle de l’image photographique est que l’objet qui s’y trouve représenté existe et, en ce sens, nous avons bien affaire à une image référentielle. Cela dit, Claude Dubois et Jean-Marie Schaeffer ont su nous le rappeler, tout ce qu’elle prouve, c’est qu’un geste photographique a été posé : la photo « atteste de l’existence (mais non du sens) d’une réalité »16 puisque, tout compte fait, « l’image photographique ne peut être preuve qu’au niveau photonique »17. Calle manie astucieusement nos impressions et s’en tire grâce à un habile transfert : cette réalité de l’objet photographié ne garantit en rien l’authenticité de la représentation ni du récit dans lequel elle s’inscrit, et pourtant elle en devient le gage, dans un glissement illusoire mais néanmoins opératoire.

Des Histoires vraies : judge a book by its cover

Les couvertures successives de Des Histoires vraies répondent tout à fait à cette logique d’« authenticité simulée », ne serait-ce, tout d’abord, qu’en raison du gabarit d'édition dans lequel elles nous sont présentées – soit celui du format poche. On sait que, généralement, les livres d’arts sont imprimés en grand formats. Le fait de reproduire les photos à si petite échelle estompe aussi ce qu’on pourrait désigner, dans une optique benjaminienne, comme le caractère auratique de l’image, qui se rapproche alors davantage d’un objet quelconque. En les destituant partiellement en tant qu’objet artistique, Calle contribue encore à augmenter une apparente fonction d’ordre principalement référentiel. À cette première remarque, il faut ajouter que, dans le cadre de chaque réédition, le livre s’est doté d’une couverture différente mais a aussi été augmenté de nouveaux micro-récits. L’ouvrage est par conséquent investi d’un caractère évolutif qui fait de lui un projet en constant chantier, dont on peut penser qu’il n’est jamais véritablement abouti – en somme, qu’il s’enrichit au fur et à mesure que se déroule la vie de Calle, ce qui accentue encore son aspect biographique en donnant l’impression que le projet suit la progression d’une existence qu’il documente.

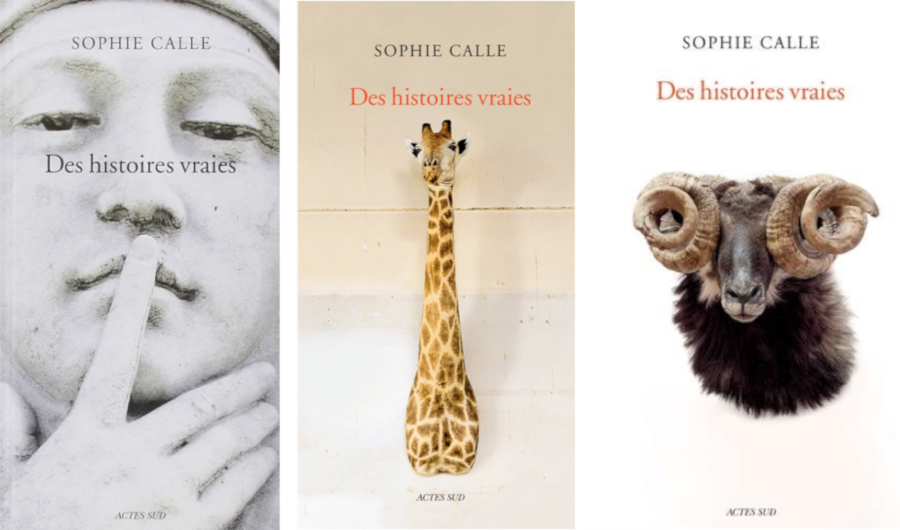

Fig. 1 Des Histoires vraies, 1994, 2002, 2012

Si l’on observe l’ensemble des images (Fig. 1 et Fig. 2), on se rend rapidement compte qu’elles relèvent du simple motif plutôt que de la scène (si ce n’est peut-être la troisième édition, et encore, de façon relativement minimale). L’une des constantes iconiques est la présence ou l’a-présence récurrente d’un visage dans chacune d’elle, qu’il soit humain ou pas, vivant ou non, métonymiquement inféré ou bel et bien présent (c’est-à-dire explicitement induit par le champs mais présent uniquement dans le hors-champs, comme pour le sein ou pour l’œil). Chacune donne à voir une représentation partielle ou décalée de l’auteure, qui y use ludiquement des codes du portrait. L’usage du clair-obscur, rappelant le noir et blanc des photos d’époque, le grain visible et la relative pauvreté visuelle de l’image cherchent, pareillement, à induire l’« effet amateur » dont parlait Marie-Claude Gourde. En dehors de cette omniprésence du visage, les particularités plastiques des images, soit leur absence de contextualisation et de profondeur de champ, font aussi en sorte qu’on identifie rapidement les codes de cette pratique. Les couvertures, en plus de signifier leur appartenance à un genre spécifique, signalent ainsi qu’elles ne sont que des surfaces, elles auto-désignent leur propre fonction éditoriale. En ce sens, ces photos ont judicieusement été sélectionnées pour l’office qu’elles doivent remplir : énigmatiques, elles ont aussi un aspect très économique. Ce qui, pragmatiquement et matériellement, ouvre le recueil, permet aussi d’ouvrir l’œuvre au sens où l’entend Umberto Eco.

On discerne rapidement, entre les images, des caractéristiques iconiques communes. Prenons le premier groupe d’images (Fig. 1) : en 1994 un œil clos, éclairé sur fond noir – où on suppose un visage caché dans la pénombre ; en 2002, le sein gauche de Calle, soit la portion droite d’une photographie de son buste entier, qui figure dans le livre et dont la tête est coupée ; finalement, en 2012, une réédition avec, en couverture, une photo d’enfance. De toutes les images, c’est la seule qui soit (minimalement) contextualisée et qui ait droit à une certaine profondeur de champ, même si l’espace de l’arrière-plan est laissé relativement vacant. Ces trois images peuvent être regroupées en fonction de leur date de parution chronologique mais aussi parce qu’elles paraissent former un sous-ensemble : par trois différents procédés, l’image indique qu’elle dissimule une partie de ce qu’elle montre. La première, par exemple, est un plan rapproché, décontextualisé et de point de vue frontal, dans lequel le reste du visage est camouflé mais deviné par le lecteur. L’œil qu’on y voit est clos ; c’est nous qui occupons la position du regardant, Calle celle de la regardée.

Choisir de ne pas faire un gros plan sur cet œil mais plutôt de conserver un plan rapproché tout en nous dérobant une partie de l’image témoigne de ce qu’on cherche à nous montrer, de manière ostentatoire, que quelque chose nous est caché. En effet, l’image aurait pu être découpée de manière à ce que l’on sente moins la présence des informations visuelles dont nous sommes privées, que représente l’espace noir – par exemple en reléguant celui-ci au hors-champs, en cadrant autrement l’image. Le cadrage a donc ici une fonction rhétorique particulière, celle de rendre visible le fait que nous ne voyions pas. Le motif de l’œil est crucial : la mise en scène rappelle le judas d’une porte ou le trou d’une serrure et suggère que ce dernier semble espionner, évoquant par là le thème du voyeurisme que l’on rattache souvent au genre biographique. Pourtant, cet œil est fermé, ce qui suggère que l’image questionne les postures labiles de l’observateur et de l’observé.

Dans la seconde image, le sein de Calle, révélé en gros plan frontal et extirpé de tout contexte, donne à voir l’intimité de l’auteure – ce qui reste normalement caché à la vue – et convoque un effet de dévoilement, d’impudeur, que l’on peut aussi généralement rapprocher des clichés portant sur la pratique autobiographique : ce n’est pas que la nudité que nous voyons, c’est aussi, grâce à la présence du soutien-gorge rabaissé, un déshabillement. Si ce geste de dépouillement pourrait inscrire le livre dans un régime d’authenticité, le visage de l’auteure, camouflé, nous induit à croire que son identité, au moins partiellement, reste voilée. Il faut par ailleurs mentionner que l’image d’origine (celle contenue entre les pages du livre) est charcutée, puisqu’elle nous donne initialement à voir les deux seins de l’artiste, en plan paysage18, dans une photographie découpée symétriquement au centre par la reliure du livre. Cette disposition en miroir et le choix de n’en reproduire que la moitié donne inévitablement le sentiment d’être privé ou bien de l’objet reflétée, ou bien de son résultat spéculaire. Dans tous les cas, l’effet produit est celui d’un déplacement et d’une dérobade.

La troisième photographie, celle de 2012, paraît dix ans plus tard ; elle renforce évidemment le propos générique, l’enfance étant un trope privilégié de la biographie traditionnelle. La rhétorique de l’image nourrit donc une partie de nos anticipations lectorales, qui seront ici déjouées. Elle produit un horizon d’attente qu’elle entend trahir. Puisqu’elle semble se conformer au discours biographique habituel, cette image étonne. Ironiquement, elle augmente les soupçons du lecteur familier de cette œuvre à double détente : habitué aux cabotinages de Calle, ce dernier est amené à être intrigué et suspicieux. Évidemment, cela ne fonctionne qu’avec un lecteur qui compterait, au nombre de ses attentes principales, celle d’être déjoué par Calle. Ce n’est pas impossible, si on considère qu’il s’agit de la troisième édition et que cet horizon est désormais partagé par une base de spectateurs assez large, mais qui se limite évidemment à un nombre restreint. L’image ne détourne alors plus seulement les codes du portrait, elle détourne aussi les codes de sa propre pratique, s’autoréférence et se moque de ses propres habitudes de représentation.

Dans ces trois cas, les différents procédés employés servent à déplacer le sens de l’image, que les informations scripturales nous donnent à lire comme A) référant à l’individu Sophie Calle et B) possédant un certain sceau de vérité/véracité biographique. Ainsi, chacune d’entre elles joue sur la notion de portrait tout en ne la respectant manifestement pas et convoque un contrat de lecture qu’elle refuse ensuite de respecter.

Fig. 2 Des Histoires vraies, 2013, 2016, 2018.

C’est également le cas des trois autres couvertures (Fig. 2). La première est un gros plan en contre-plongée sur le visage d’une statue, qui mime le geste que l’on fait du doigt pour indiquer à quelqu’un de tenir un secret. La seconde est un plan rapproché du buste d’une girafe empaillée fixé au mur. L’image, en légère contre-plongée, est décontextualisée. La troisième et dernière illustration est assez semblable, mais l’animal taxidermisé, un bélier, est photographié d’un peu plus près. Parce qu’on y voit des visages ou des bustes, ces photographies évoquent le portrait ; mais on ne peut pas évacuer le fait qu’il s’agit tantôt d’une statue de pierre, tantôt d’un animal empaillé (la taxidermie tentant de produire l’effet du vivant par vraisemblance), dans tous les cas d’un faux-semblant. Chacun de ces objets « imite la vie », tout comme l’œuvre de Calle imite le récit de vie19. Il est d’ailleurs particulier que, dans un récit autobiographique, Calle fasse usage du portrait pour montrer quelque chose d’autre qu’elle-même, ce qu’on serait pourtant en droit d’attendre.

Schrödinger’s Calle

Ainsi Calle assoit-elle une vérité de l’expérience biographique grâce à l’emploi du médium photographique mais complexifie son projet en travaillant parallèlement les images pour qu’elles deviennent l’indice évident d’une construction fictive (notamment par la contradiction ou l’écart flagrant entre le texte qui accompagne l’image et l’image elle-même). C’est le cas lorsqu’elle raconte, dans le fragment intitulé « Les chats »20, comment trois de ses félins de compagnie sont décédés. Pour accompagner ce texte, Calle choisit de reproduire trois fois la même image de cadavre de chat ; si la photo remplit un certain rôle référentiel, il est certain que la répétition de la même image par trois oblige le lecteur à disqualifier toute possibilité d’avoir affaire à de véritables photos des trois chats – à une relation indicielle entre les images et l’objet chat, certes, mais pas entre les images et les trois chats que sont Félix, Zoé, Nina. Ainsi le procédé rhétorique de la répétition arrive ici à dénoncer la facticité de l’image d’archive – le chat représenté pouvant bien être l’un des animaux dont il est question, mais jamais les trois à la fois, aussi épris de physique quantique puissions-nous être. Ceci n’est qu’un exemple intrapaginal de la manière dont Calle fait usage de l’image à la fois pour insinuer que ce qu’elle raconte s’est bel et bien produit et pour nous inviter du même coup à en douter systématiquement.

Mais la macro-structure générale de l’ouvrage et l’information visuelle qu’elle rend disponible, notamment par l’articulation du plan narratif et du plan diégétique, reconduisent cette problématisation de l’opération référentielle. Puisque les images ne semblent pas reliées par un effet de contingence, la réussite du projet biographique est contrecarrée : l’usage rhétorique minimal de la métonymie prive l’image d’un effet de continuité spatiale et temporelle produit par le manque de contextualisation. Alors que le genre biographique suggèrerait une continuité séquentielle entre les images, le lecteur en est ici privé. En contrepartie cependant, le recueil fourmille de synecdoques et plusieurs images montrent des gros plans d’un objet dont nous n’avons qu’une vue partielle. En ne donnant à voir que des fragments, Calle nous invite évidemment à les compléter. En mettant l’accent sur notre collaboration nécessaire dans la reconstruction du récit comme dans celle des images individuelles, elle rend palpable leur présence référentielle autant que leur absence de vectorialisation narrative préalable, puisque c’est au lecteur de les investir.

En tant que récit au statut autobiographique revendiqué (des histoires vraies), il est attendu de la diégèse qu’elle s’étende sur l’ensemble d’une vie. La narration, en revanche, nous fait naviguer de manière non-chronologique d’images en images, procède de nombreuses ellipses et se moque de la temporalité nécessairement associée au récit de vie traditionnel, à la fois grâce à l’absence de chronologie et à la trivialité des événements montrés. Les images ne sont jamais données comme des ellipses contingentes de celles qui suivent ou qui précèdent. La distance, mais aussi la causalité temporelle qui existe entre une image et une autre, est ainsi bouleversée puisque nous avons peu d’indices textuels et pas d’indices visuels pour déterminer l’ampleur de ces sauts dans le temps de tailles irrégulières. Les procédés narratifs employés sont donc tout à fait contraires au genre dont le récit se revendique et l’aspect insignifiant de ce qui est montré contrevient aussi à l’une des conditions de la biographie, qui veut que seuls les faits saillants d’une existence fassent l’objet du récit.

Comme le dit très justement Nicolas Fève, « le livre devient l’espace de réunion d’instants d’une réalité qui n’ont jamais été associés dans la réalité »21. C’est donc par un travail rhétorique de condensation et dans une structure proche de la collection que s’organisent les récits, dont la cohérence visuelle repose davantage sur des effets plastiques et des thèmes iconiques partagés que sur une causalité narrative entre les anecdotes. Ainsi le temps diégétique n’est pas respecté par le temps de la narration, qui s’en désarticule radicalement. La multiplication thématique (c’est-à-dire la multiplication comme thème de l’œuvre, mais aussi la multiplication de certains thèmes au sein de l’œuvre) participe de cet effet, notamment par la récurrence des images de textiles – en ce sens, Des Histoires vraies fonctionne sur la base d’une cohérence thématique, bien que chacun des petits récits qu’il contient possède quant à lui une logique narrative. Comme plusieurs critiques l’ont fait remarquer, le projet callien est déceptif au sens où il promet d’investir les possibilités confessionnelles du régime biographique, mais se dérobe tout compte fait à cette tâche en procédant à la désarticulation volontaire de son propre discours. Si ces affirmations paraissent valides, il faut par contre apporter une certaine nuance en ajoutant que, paradoxalement, Des Histoires vraies tient ses promesses en faisant l’annonce paratextuelle de sa propre déceptivité à venir : si elle « trompe » effectivement son lecteur, Calle ne résiste pas à l’envie de disséminer en couverture les signes annonciateurs de la supercherie à venir.

Sarabandes référentielles : le Gotham Handbook

Dans Des Histoires vraies, soutient Marie-Claude Gourde, « [l]es photos n’ont pas toutes comme auteur Calle elle-même comme en font foi les remerciements au début de chaque livre, mais elles se donnent toutes à voir comme des images autobiographiques, c’est-à-dire que Calle en est soit le sujet photographié, soit l’auteur »22. Ainsi, Calle est tantôt dans l’œil de la caméra, tantôt derrière celui-ci. Ce qui nous est successivement donné à voir est donc ou bien une image produite par elle, ou bien la production d’une image d’elle. Dans tous les cas, on ne peut manquer de se l’imaginer mobile, lancée dans une ronde où elle évolue entre le champ et le contre-champ de l’image, n’en disparaissant vraiment jamais tout à fait puisque tantôt elle y figure en tant qu’objet de la représentation, tantôt en tant que subjectivité responsable de celle-ci.

Pour comprendre comment ce jeu de virevolte labile et ce mouvement de fuite dans et hors de la référentialité qu’il produit, il faut d’abord revenir aux implications organisationnelles qu’entraîne le choix du support livresque : Snauwaert fait remarquer que la position de l’image sur le verso, alors que le texte occupe le recto de la page suivante, donne l’impression d’une primauté pour elle illusoire de l’image sur le texte. Sans chercher à discuter cette hiérarchisation, il faut remarquer que cette disposition fait en sorte qu’une fois le livre clos, l’image et son texte, à l’intérieur, se font face.

Les conditions propres au support donnent donc l’impression à la fois d’une unification, d’un rassemblement, et d’une opposition, d’un affrontement, cet accolement étant toujours déjà invisible, celui-ci n’ayant lieu qu’au moment de la fermeture du livre. Si cette disposition est accessoire à la compréhension du livre, il serait paresseux de la considérer comme asignifiante. L’essentiel est de souligner comment le choix de support permet l’apparition de nouveaux sens qui sont, comme les choix esthétiques, des stratégies inférentielles référentielles extérieures mais concomitante au contenu narratif et diégétique. Ainsi de la première et la quatrième de couverture, qui donnent à voir la même image en miroir et enserrent le reste du texte dans leur répétition. Subsiste l’idée que l’image est dépourvue d’envers, ou que son envers n’est qu’un dédoublement inversé. Cet usage rhétorique de la symétrie provoque un effet de méfiance : le spectateur, refermant le livre, est confronté à une spécularisation de la première image qu’il a rencontrée. Par ailleurs, si chaque photographie placée en couverture constitue le doublon d’une image qui figure ailleurs, enchâssée dans les fragments, ce sens ne peut cependant émerger qu’une fois l’ouvrage consulté, activé par la lecture d’un interprétant qui actualise alors cet effet de duplication et de duplicité.

Cette répétition symétrique, qui régit la construction du discours paratextuel, engendre un effet rhétorique à retardement ; elle n’augmente pas le contenu biographique mais produit un commentaire visuel sur sa validité en abolissant la contingence entre l’image et le « vrai » du titre. Elle nous informe sur la capacité de l’information picturale à entrer en contradiction avec l’information scripturale. Ainsi le livre, dans sa structure générale, répond surtout aux logiques rhétoriques de l’accumulation et de la symétrie. Mais qu’est-ce que ces stratégies rhétoriques, qui composent avec le support matériel, peuvent nous apprendre sur les limites et frontières du récit qui est raconté par l’ensemble des images contenues dans Des Histoires vraies ?

Fig. 3 Gotham Handbook, 2002

Pour tenter de répondre, il n’est pas inutile de mentionner une autre couverture, qui fonctionne selon un effet de symétrie semblable : celle du Gotham Handbook, qui constitue le Livre VII du coffret Double-jeux23, une initiative conjointe de Calle et de l’écrivain Paul Auster. Dans Gotham Handbook, Calle réagit à la description d’un personnage féminin, présenté par l’auteur américain dans son roman Léviathan. Prénommée Maria, la protagoniste du roman d’Auster emprunte en partie les traits physiques, la biographie et les méthodes de création de Calle, dont elle est ouvertement inspirée. Se prêtant au jeu de la porosité entre vie réelle et fictionnelle, Calle calque à son tour son comportement sur celui de Maria, puis demande à Auster de rédiger pour elle un manuel d’instruction, qu’elle devra suivre avec la même discipline qu’un personnage au service de son créateur. De ces consignes naissent le Gotham Handbook, composé à la fois des directives d’Auster et du résultat photographique de leur application par Calle. En définitive, l’étude de cette autre portion du corpus callien montre bien à quel point l’oeuvre de l’artiste est entièrement investie des dynamiques déjà repérables dans Des Histoires vraies, quand elle ne va pas jusqu'à sur(outre)passer certains des principes de référentialité qui étaient déjà à l'œuvre en 1994.

La couverture du Gotham Handbook affiche, en bandeau sur fond rose, la bouche close de Calle. Dans une attitude qui n’est pas loin de rappeler l’expression de Mona Lisa, les commissures des lèvres de l’artiste sont légèrement relevées par une esquisse de sourire espiègle. Une fois l’ouvrage retourné, sur la quatrième de couverture, on peut apercevoir une photo dont les dimensions, l’emplacement sur la page et l’iconicité sont très similaires à cette première image. La bouche de Calle s’y fend désormais d’un grand rictus, qui indique la place occupée par la ludicité dans son œuvre en même temps qu’il nous laisse croire que l’on s'est bien moqué de notre croyance discutable en une distinction possible du fictionnel et du factuel (impossible séparation qui constitue la condition d’existence d’un tel récit). La bouche, s’ouvrant précisément à la toute fin, soit au moment où le discours s’est achevé, paraît vouloir obtenir le dernier mot et nous signifier que, même une fois situé hors de ses limites, en son paratexte, l’œuvre ne cesse pas pour autant de parler, de se répandre en son extérieur. La mise en page structurelle et la rhétorique plastique concourent, encore une fois, à la production d’un effet commun.

Or, cette collaboration entre l’auteur new-yorkais et la plasticienne française, si elle récupère des codes auxquels nous ont rendu familiers les œuvres de Calle, repousse encore la limite en termes de possibilités formelles offertes par les jeux de référentialité. La fiction n’y quitte plus l’intérieur de l’ouvrage uniquement pour se disséminer dans ses marges paratextuelles mais déborde carrément dans le réel en plus de contaminer (et d’être contaminée en retour) par une autre œuvre. En effet, Calle ne fait pas qu’incarner un protagoniste austérien dans le réel, elle rejoue les gestes d’un personnage lui-même inspiré de ses propres démarches. Le jeu des labilités est reconduit, accentué, et Calle passe alors d’une fiction à l’autre par le biais d’une mise en récit qui, elle, se déroule en dehors des balises du roman, dans le réel (le texte ne pouvant s’écrire qu’à partir du moment où les gestes sont posés, photographiés – mais par conséquent chorégraphiés, donc à la fois advenus et artificiellement provoqués). La symétrie rhétorique de l’image visuelle est donc reconduite sur le plan référentiel – Maria et Calle étant des images inversées – tandis que, dans Des Histoires vraies, l’image visuelle était déjà un signal pointant la spécularité du contenu intradiégétique. Alors que l’œuvre débordait auparavant dans l’enceinte de son paratexte, soit de certains de ses dispositifs référentiels, ici, ce sont plutôt les territoires extérieurs à l’œuvre dont l’envahissement est encouragé puisque le récit fait désormais feu de tout bois référentiel. Paradoxalement, c’est en faisant référence à une autre œuvre de fiction que Calle produit des brouillements référentiels et des simulacres d’authentification. L’intertextualité, en tant que tactique référentielle d’un texte à l’autre, est ici mise à profit comme stratégie référentielle additionnelle : elle ne permet pas tant de renvoyer au factuel que de souligner la complexité de l’écheveau et du départage de ses multiples filages.

Calle brouille ainsi la distinction normalement maintenue entre les références au monde réel et les renvois intertextuels, transformant alors le monde en véritable texte où elle est libre de circuler à sa guise, suggérant que, dans l’optique où il s’agit davantage de produire un discours sur le biographique qu'un discours proprement biographique, il gagnent à se confondre. Or, précisémment, l’usage de la photo, dans ce que Fèves appelle l’autobiophotographie, révèle l’inadéquation du sujet et de son image, ce que Lacan appelait le caractère asymptotique de toute représentation de soi. En effet, la photo semble agrandir cette brèche, qui signale que le sujet représenté et le sujet représentant ne coïncident pas : comment être à la fois le regardant et le regardé, si ce n’est dans un miroir qui inévitablement inverse symétriquement l’image originelle – comme le fait la couverture ? Une image n’est jamais ce qu’elle représente : un texte n’est jamais celui qui le rédige : l’emploi de la photographie, dans le cadre du texte autobiographique, vient mettre en évidence cet écart toujours présent, elle en fait sa préoccupation, son objet. Dans cette optique, le travail de Calle permet un redoublement du discours en usant de stratégies textuelles et visuelles complémentaires et co-dépendantes mais aussi concurrentielles, au sens où elles se contredisent : c’est dans cette dynamique contrastante qu’elles parviennent à collaborer pour créer un discours qui fait davantage que reconduire les remarques sur lesquelles les théories du genre biographique insistent déjà pour plutôt produire une épreuve esthétique où le lecteur fait l’expérience sémiotique de cette résistance du récit à sa domestication par le réel.

Œuvres citées

Barthes, Roland. La chambre claire. Note sur la photographie. Paris : Éditions de l’Étoile, 1980.

Baudrillard, Jean. « Please follow me » dans Sophie Calle, Suite vénitienne. Paris : Éditions de l’Étoile, 1983. 81-93.

Bouchard, Pascale. Le visible et l’invisible chez Sophie Calle : variations autour du seuil (Mémoire de maîtrise). Montréal : Université du Québec à Montréal, 2012.

Calle, Sophie. Des Histoires vraies. Arles : Actes Sud, 1994 [2002, 2012, 2013, 2016, 2018].

Calle, Sophie. Doubles-jeux. Arles : Actes Sud, 2002.

Camart, Cécile. « Sophie Calle, de dérives en filatures : un érotisme de la séparation », Esse 55 (2005). [En ligne] http://esse.ca/fr/dossier-sophie-calle-de-derives-en-filatures-un-erotisme-de-la-separation

Dubois, Philippe. L’acte photographique. Bruxelles : Fernand Nathan-Labor, 1983.

Fève, Nicolas. « Rhétorique de la photographie dans l’autobiographie contemporaine : Des Histoires vraies de Sophie Calle ». Reading Images and Seeing Words. Ed. Alan English et Rosalind Silvester. Amsterdam-New York : Éditions Rodopi, 2004.

Gervais, Bertrand et Snauwaert, Maïté (dir.). Filer (Sophie Calle). Montréal : Centre de recherche sur l’intermédialité, 2006. https://www.erudit.org/fr/revues/im/2006-n7-im1814774/

Gourde, Marie-Claude. Simulacres d’une mémoire de soi : archive, deuil et identité chez Sophie Calle et Catherine Mavrikakis (Mémoire de maîtrise). Montréal : Université du Québec à Montréal, 2009.

Guichard, Jean-Paul. « Poker menteur: de la photographie comme preuve de l’existence de Sophie Calle ». Traces photographiques, traces autobiographiques. Sous la dir. de Danièle Méaux et Jean-Bernard Vray. Saint-Étienne : Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2004. 73- 81.

Krauss, Rosalind. « Notes sur l’index ». L’Originalité de l’avant-garde et autres mythes modernistes. Paris : Macula, 1993.

Lacan, Jacques. « Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je ». Écrits. Paris : Seuil, 1966.

Lavoie, Vincent (dir.). La preuve par l’image. Montréal : Presses de l’Université du Québec, 2017.

Lejeune, Philippe. Le Pacte autobiographique. Paris : Seuil, « Points », 1996.

Nachtergael, Magali. Vérité et fiction chez Sophie Calle (Mémoire de maîtrise). Paris : Université Paris VII, 2000.

Peirce, Charles Sanders. Œuvres I : Pragmatisme et pragmaticisme. Paris : Cerf, 2002.

Peirce, Charles Sanders. Écrits sur le signe. Paris : Seuil, 2017 [1978].

Sauvageot, Anne. Sophie Calle, l’art caméléon. Paris : PUF, coll. « Perspectives critiques », 2007.

Schaeffer, Jean-Marie. L’image précaire. Du dispositif photographique. Paris : Seuil, 1987.

Ulmeanu, Aura. « Sophie Calle, ‘La Filature’ : Perspectives de récit et narrateurs (non) crédibles ». Textimage, varia 1 (2007) : http://www.revue-textimage.com/02_varia/ulmeanu.pdf

Viollet, Catherine, Marie-Françoise Lemonnier-Delpy, Véronique Montémont, et Françoise Simonet-Tenant. Métamorphoses du journal personnel : de Rétif de la Bretonne à Sophie Calle. Louvain-la-Neuve : Bruylant-Academia, 2006.

Wroblewski, Ania. La vie des autres : Sophie Calle et Annie Ernaux, artistes hors-la-loi. Montréal : Presses de l’Université de Montréal, coll. « Espace littéraire », 2016.

1 A. Ulmeanu, « Sophie Calle, “La Filature” : Perspectives de récit et narrateurs (non) crédibles », 1.

2 P. Lejeune, Le Pacte autobiographique, 14.

3 S. Calle, Des histoires vraies, Arles, Actes Sud, 1994 [2002, 2012, 2013, 2016, 2018].

4 C. Camart, « Sophie Calle, de dérives en filatures : un érotisme de la séparation », [En ligne.] http://esse.ca/fr/dossier-sophie-calle-de-derives-en-filatures-un-erotisme-de-la-separation

5 Maïté Snauwaert, « au fil des oeuvres », 10.

6 M-C. Gourde, Simulacres d’une mémoire de soi : archive, deuil et identité chez Sophie Calle et Catherine Mavrikakis, 37.

7 Ibid., 38.

8 Ibid., 40.

9 Ibid.

10 Op. cit., Snauwaert, 27.

11 Op. cit., Ulmeanu, 1.

12 N. Fève, « Rhétorique de la photographie dans l'autobiographie contemporaine : Des Histoires vraies de Sophie Calle », 158.

13 Op. cit., Ulmeanu, 3.

14 V. Lavoie (dir.), La preuve par l’image, 1.

15 Op. cit., Gourde, 41.

16 P. Dubois, L’acte photographique, 48.

17 J-M. Schaeffer, L’image précaire. Du dispositif photographique, 82.

18 Op cit., Calle, 50.

19 Le contenu textuel du texte et des entrevues avec Calle nous apprennent que la girafe représente sa mère et le bélier son père. Cela rejoint le paradigme biographique.

20 Op. cit., Calle, 25.

21 Op. cit., Fève, 163.

22 Op cit., Gourde, 40.

23 S. Calle, Doubles-jeux, Arles, Actes Sud, 2002.